簿記や会計の勉強では見えてこない“数字の意味”──MQ会計が教えてくれる実務感覚とは?

投稿日:2025年06月20日

はじめに

「簿記の勉強で貸借対照表がピタッと合った!」「当期純利益がちゃんと出せた!」──そんな達成感を味わったことがある方は多いと思います。

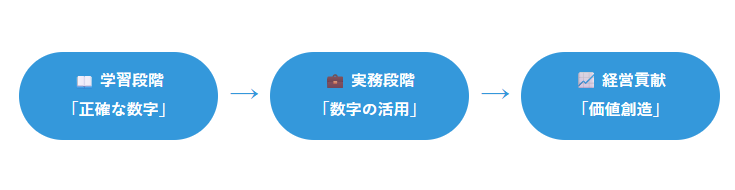

試験勉強では、この「正しい数字を出す」ことが何よりも重要で、それ自体がゴールのように感じられますよね。

でも、実務の世界ではその“合った数字”がゴールではなく、むしろスタート地点。では、その先にある“数字の意味”とは何なのでしょうか?この記事では、MQ会計という考え方を通して、簿記・会計の学習で見えづらかった「数字の活用方法」や「実務感覚」をやさしく解説します。

試験で学ぶ簿記会計と、実務で求められる会計のギャップ

税理士試験の財務諸表論では、「売上−売上原価=売上総利益」「売上総利益−販売費及び一般管理費=営業利益」といった利益構造を徹底的に学びます。なぜそう表示されるのかという理屈まで問われ、記憶との戦いになりますよね。

しかし、その一方で「この利益は何のためにあるの?」「どう使えるの?」といった視点までは掘り下げる余裕がないのが現実です。多くの学習者は、「ルールだから覚える」というスタンスで取り組みがちです。

ところが、簿記会計は本来、会社の状態を知り、経営判断に活かすための情報を作る道具です。つまり、「正確な数字を作る」ことと同じくらい、「その数字をどう使うか」が重要になってくるのです。

決算書は“作るもの”から“使うもの”へ

例えば、銀行出身のコンサルタントや外部の経営アドバイザーは、決算書を“作る”のではなく、“使う”プロフェッショナルです。お客さんの財務諸表を見て、「ここに改善の余地がある」「こうすればもっと利益が出る」といった付加価値のあるアドバイスを提供します。

一方、会計事務所の職員の多くは日々、資料の不足や確認業務に追われ、決算書の作成そのもので手一杯になりがちです。数字を使って経営に貢献するという視点がどうしても後回しになってしまうのです。

近年では「決算書を作るだけならAIでもできる」とさえ言われるようになりました。

実際、大した知識も経験もないコンサルタントが数字を“使える”コンサルタントの方が、会計事務所よりも高い顧問料を得ているケースも増えています。

この現実、私は本当に悔しと思っています。

MQ会計が教えてくれる「数字の使い方」

そこで注目したいのが「MQ会計」という考え方です。これは「一個あたり粗利(Margin)×数量(Quantity)」から経営判断を導くという実践的な会計手法です。

例えば、毎月家賃が1,000円かかるとして、100円で仕入れたリンゴを200円で販売する場合、粗利は1個あたり100円。生活費として1,000円必要なら、リンゴを10個売る必要があります。

これ、簿記を勉強していても意外と出てこない発想なんです。仕訳や計算は完璧でも、「その数字がどんな意味を持つのか」を考える機会が少ないからです。MQ会計はまさに、この“数字の意味”を意識するトレーニングになります。

「どこまで経費にするか」も実務感覚の一部

税金の取り扱いも同様です。経営者にとって、税金は経費の一部。つまり、いかに税金をコントロールし、経営判断に活かすかが重要になります。

例えば、法人の利益が800万円を超えた場合、その利益を使って広告宣伝を行うか、それとも将来を見据えて設備投資を先に行うか、こうした判断が節税にも、会社の成長にも直結します。

税務的には、どちらも色々なかたちで経費として処理できますが、どちらがより効果的かは事業のビジョンやタイミングによって異なります。

単に「利益を圧縮する」という短期視点ではなく、「今後の展開を見据えて、どこに投資すべきか」という中長期の視点が求められるのです。

事業年度はあくまで区切られた期間にすぎません。会社の事業は1年で完結するものではなく、継続的に発展させていくもの。だからこそ、「今期の利益をどう使うか」を検討する際にも、先の展望を持って投資判断をすることが重要なのです。

あるおばちゃんも「マ〇ドナルドで子どもと食事した領収書を機械式のものではなく、手書きのものにしてくれ」と話をしていた、という話があります。これは税務的、倫理的にアウトですが、実務では「数字をどう見せるか」というグレーゾーンに直面する場面もあるのです。

こういったことは、教科書や試験勉強だけでは見えてこない“リアルな会計”の現場。だからこそ、学生や受験生の皆さんには「この知識、実務でどう使えるんだろう?」と考える視点をぜひ持ってほしいのです。

まとめ:勉強の延長線上にある“実務”を意識しよう

・数字は合って終わりではなく、そこからが始まり

・会計は情報を作るだけでなく、使って価値を生むもの

・MQ会計を通じて、数字の“意味”を考える習慣をつけよう

・税務判断も、知識だけではなく実務感覚が必要

・短期の利益だけでなく、将来を見据えた投資判断が重要

もし、少しでも余裕ができたら、「この計算、この知識、どうやって現場で使うのかな?」と考えてみてください。それだけで、会計の見え方がぐっと変わるはずです。

▼経営に役立つ情報をもっと知りたい方は

→ メルマガ登録はこちら

→ 丸山会計へのお問い合わせはこちら

この記事の監修

税理士

丸山会計事務所代表 丸山 和秀(1986年生まれ)

税制支援20年以上、不動産税務、事業承継&M&A、法人資産税、設備投資時の優遇税制を得意とする。

「ともに未来を描く」を経営理念として、お客様と一緒に未来を描くことができる、提案型の“攻める税理士”として、経営ビジョンやニーズに寄り添い、適切なタイミングで、お客様のお悩みを解決するご提案を行う。